Les styles décoratifs selon les époques

Découvrez l'évolution fascinante des styles décoratifs à travers les époques, de l'élégance gothique aux extravagances du rococo. Chaque période révèle les aspirations et les goûts des hommes de pouvoir, des présidents aux rois, qui ont laissé leur empreinte dans les palais français. Pourquoi ces changements incessants dans la décoration du Palais de l’Élysée ? Plongez dans l'histoire de l'architecture et de la peinture, et explorez comment chaque style, de Louis XIV à l'Art déco, raconte une histoire unique. Ne manquez pas cette exploration captivante des trésors du patrimoine français !

Un style est un ensemble de critères qui caractérise une époque architecturale. Leurs différences permettent également de les classer.

On ne se pose jamais vraiment la question (hormis quelques réflexions sur le mauvais goût des uns ou des autres) de savoir pourquoi chaque Président de la République française se sent obligé de redécorer le Palais de l’Élysée ? Ils ne sont que les héritiers d'un ancien monde bien plus glorieux. Voici pourtant un début de réponse...

Vous constaterez que les styles évoluent, bien entendu, selon les époques et les siècles. Mais plus l’on approche de la fin du royaume de France et plus les styles s’enchaînent et se transforment. Chaque homme de pouvoir a voulu laisser son empreinte dans les ors de ses palais. Les présidents successifs, à leur tour, affichent la prétention de leur pouvoir, en décorant à leur manière, les appartements qui les accueillent. On peut se poser la question légitime, s'il est bien raisonnable de dépenser aujourd'hui dans l'ameublement déjà riche, des milliers d'euros. D'autant que les styles n'évoluent plus depuis des décennies.

Il n’est pas rare que les périodes se mélangent, car les décorations dépendaient avant tout des goûts particuliers. De plus, les dates indiquées ici ne font pas l’unanimité dans les différents ouvrages d’histoire de l’architecture et de la peinture que j’ai pu consulter, et qui m’ont aidé à rédiger cet article. Passé ce détail chronologique, le contenu de chaque style est quant à lui bien reconnu.

Le travail du peintre consistait ici, à ornementer les panneaux présents sur les murs, les portes et les plafonds avec le Style de son époque.

Voici donc un petit sommaire pour se déplacer plus facilement dans la page.

STYLE GOTHIQUE (ou Ogival) DU XIIIe au XVe siècle (1286 à 1485 environ)

Ce style est caractérisé par l’ogive, c’est‑à‑dire la réunion de deux arcs de cercle, ainsi que par des ornements à plusieurs lobes. On y trouve aussi des dais (ornement placé au‑dessus d’un trône, d’un autel, d’une statue ou d’un lit, destiné à marquer l’importance ou l’honneur de ce qui se trouve en dessous), ornés d’aiguilles et de feuilles de chou. On peut également retrouver le lierre, la vigne, divers feuillages, du chardon ou du chou frisé. Dans ce style, les murs de pierre disparaissent sous ces ornements. On observe aussi des pinacles fuselés (formes coniques ou pyramidales, élancées) et des clés pendantes, éléments que l’on retrouve dans les voûtes, comme de petits ornements suspendus. Les meubles de l’époque gothique apparaissent comme une miniaturisation de ces immenses nefs de cathédrale : lits et cheminées adoptent des formes monumentales de type ogival.

Dans les maisons, les poutres maîtresses sont sculptées de rinceaux de feuillages (tiges ou rameaux en spirales) et de fruits. Partout sur les lambris, on repère des motifs dits de parchemin ou de serviette roulée. L’art de la sculpture sur bois ayant atteint sa perfection, c’est tout naturellement que l’art gothique en exploite la beauté.

STYLE RENAISSANCE - Début 1485

La période de la Renaissance, si elle ne connaît qu’une seule dénomination avec quelques variantes, s’étale sur plusieurs siècles. Je vous présente chacune de ses phases. Les ogives font place aux arcs en demi‑cercle et au plein cintre (forme qui s’approche du demi‑cercle sans être parfaitement régulière). Les ornements végétaux disparaissent au profit du style gréco‑romain : visages humains et animaux, rinceaux symétriques, moulures régulières et ornements géométriques. Les colonnes réapparaissent à la place des faisceaux de colonnettes, et les pilastres ainsi que les chapiteaux classiques sont employés.

STYLE LOUIS XII, de 1498 à 1515

À proprement parler, il n’existe pas de style Louis XII ; il est la symbiose de plusieurs courants artistiques, mélange de formes gothiques florales et d’ordres gréco‑romains. Ce sont surtout ces derniers qu’empruntent les artisans de cette époque. Denticules (petits blocs en forme de dent carrée), oves (formes d’œuf), modillons (sculptures placées sous une corniche pour la soutenir), pilastres. Les fûts sont ornés de cannelures droites ou spiriformes (motifs qui s’enroulent comme une spirale). On retrouve également des rinceaux de feuillages auxquels se mêlent des figures humaines ou animales. Il y a aussi des médaillons et des entrelacs (lignes ou tiges qui s’entrelacent). Pêle‑mêle apparaissent des emblèmes sculptés ou peints : des porc‑épics couronnés de fleurs de lys de France, des hermines de Bretagne, ou encore le hérisson de Louis XII. Le château de Blois, dont une partie date du règne de François Ier, porte encore les marques de ce style.

Les meubles sont de véritables façades de palais, à l’aspect d’édicules (encadrements sculptés destinés à abriter une statue ou un élément sacré), surmontés de frontons décorés de niches et de pilastres, enrichis de bas‑reliefs, de tablettes d’attente et d’entablements.

Dernière période de la renaissance, appelée aussi STYLE HENRI II - de 1547 à 1559

Les meubles sont de véritables façades de palais, à l’aspect d’édicules (encadrements sculptés destinés à abriter une statue ou un élément sacré), surmontés de frontons ornés de niches et de pilastres, enrichis de bas‑reliefs, de tablettes d’attente et d’entablements. Les pieds des sièges s’arrondissent en colonnes.

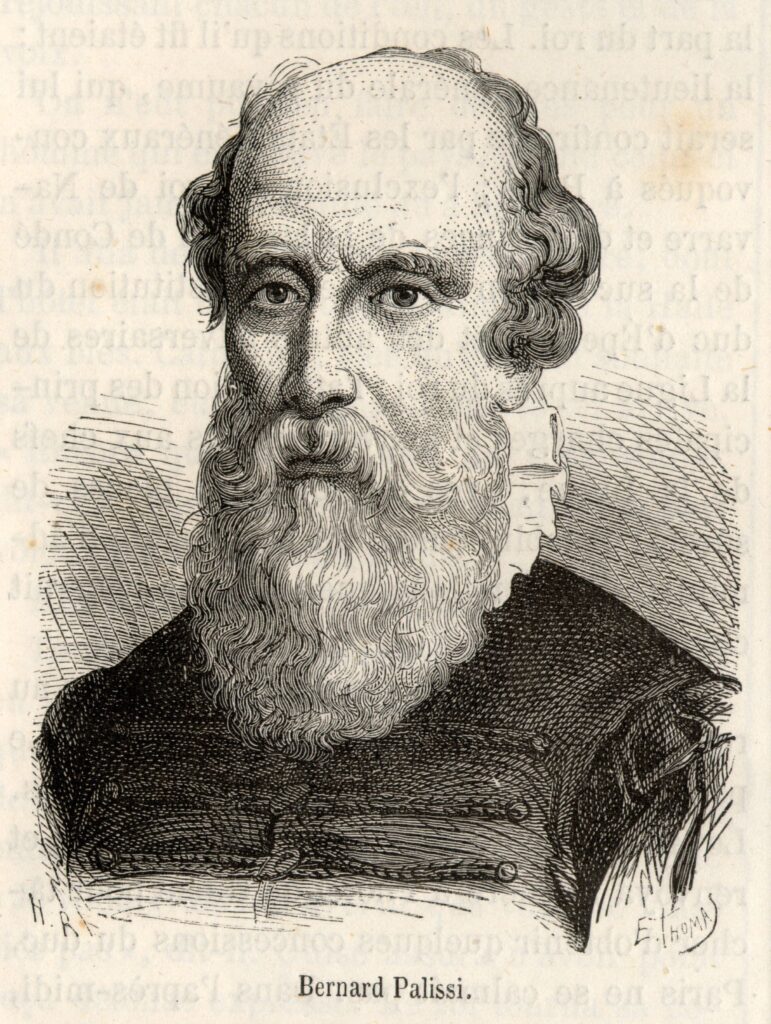

L’époque d’Henri II voit apparaître les figulines de Bernard Palissy, célèbre céramiste français de la Renaissance, qui créa la technique des céramiques rustiques à décor naturaliste, ornées d’animaux et de végétaux moulés sur nature, puis recouvertes de glaçures colorées. Pour réaliser ses figulines, il travaillait à partir de petits animaux morts — crapaud, serpent, lézard, etc. — qu’il pressait directement dans l’argile afin d’en capturer les détails, avant de les retirer pour la cuisson et l’émaillage.

Apparaissent également les faïences d’Oiron de Saint‑Porchaire, dites faïences Henri II. Ces faïences étaient spéciales car elles étaient produites en de très rares occasions. Elles étaient d’une élégance incroyable. Contrairement aux faïences communes recouvertes d’un émail blanc, ces dernières étaient recouvertes d’une pâte dure couleur ivoire, visible sous une glaçure plombifère transparente. La glaçure plombifère était un type de revêtement vitreux appliqué sur une céramique pour la rendre brillante et imperméable. C’est l’oxyde de plomb qui jouait le rôle de fondant et abaissait la température de fusion de la silice pour obtenir une glaçure à basse température.

Les céramiques architecturales du Pré d’Auge (village du Calvados) aux pignons étagés (façade triangulaire dont le sommet est découpé en gradins) étaient des éléments décoratifs en terre cuite glaçurée, produits en Normandie, utilisés pour orner des toitures et des façades, comme les épis de faîtage et les pignons des maisons. La Normandie était forte de près de 800 ans de savoir‑faire dans la fabrication des céramiques (vaisselle, pavés décorés, statues, mais aussi des éléments architecturaux). On les retrouve aujourd’hui sur de vieilles bâtisses à colombages normandes.

Les armures merveilleuses décorées avec des émaux de Limoges étaient réalisées à la Renaissance pour impressionner. Elles n’étaient pas des armures de combat ordinaires, mais des objets de prestige souvent destinés aux cours royales ou aux grandes cérémonies. L’une des plus célèbres, réalisée par l’Italien Giovanni Paolo Negroli, est attribuée, en raison de ses dimensions exceptionnelles, à François Ier (il mesurait 1,98 m).

STYLE LOUIS XIII - 1610 à 1643 / 1661

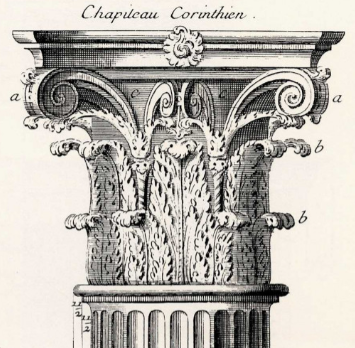

L’architecture de cette époque est inférieure à l’intérêt des siècles qui précèdent. Davantage d’austérité et de sobriété apparaissent. Les constructions sont un mélange de briques et de pierres. Les ornements se distinguent par leur caractère massif et empesé… lignes droites, volumes imposants, peu de souplesse, peu de mouvement, ornementation lourde, décor abondant sans légèreté, surcharge, manque de naturel : tout est calculé, guindé, sans spontanéité. Les bâtiments impressionnent mais semblent froids. Les colonnes sont ornées de chapiteaux de style corinthien, riches en feuilles d’acanthe et en volutes, typiques des architectures grecques. Les trophées demeurent. L’ornementation des panneaux est souvent de forme octogonale, représentant des grotesques, ces formes figuratives fantastiques, motifs hybrides souvent fantaisistes.

Il y a là le cartouche Louis XIII, ornement sculpté ou peint, en forme de cadre, souvent ovale ou rectangulaire aux bords arrondis, destiné à contenir une inscription, un blason, une devise ou un motif décoratif. On peut parfois admirer une tête de chérubin ailé enguirlandé de roses.

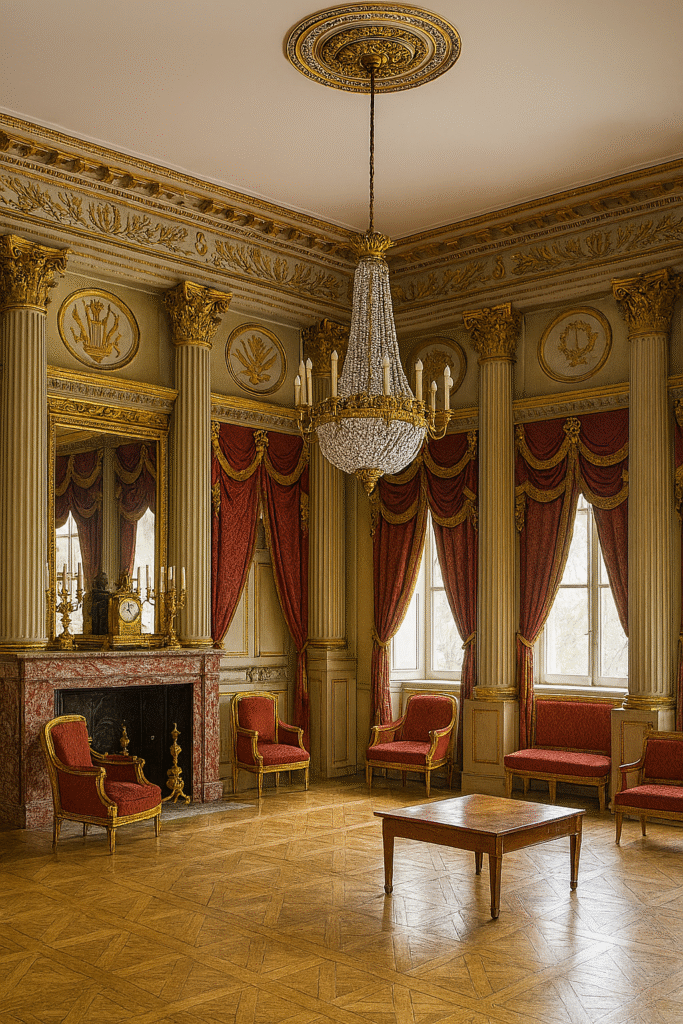

STYLE LOUIS XIV - de 1643 à 1715

La période la plus pure et inspirée du style Louis XIV prend naissance sous l’impulsion de Mazarin (nom francisé de l’italien Giulio Raimondo Mazzarino), principal ministre de la France au XVIIᵉ siècle, successeur de Richelieu et tuteur du jeune Louis XIV. Ce style est plus chaud, plus intimiste, plus tranquille aussi pour l’œil. Rien qui ne fasse vaniteux ou clinquant. L’or est disséminé méthodiquement et non plus à outrance. Mazarin apporte à la cour française une esthétique inspirée du baroque romain, où la décoration n’est pas encore saturée d’or.

À mesure que Louis XIV prend du pouvoir, le faste devient équivoque dans l’architecture et la décoration. Les espaces déjà imposants se parent de dorures lumineuses. Les extérieurs ne sont pas en reste : ils profitent également de la grandeur de leur roi. Les panneaux sont somptueusement décorés de dauphins, du soleil, de coquillages, de feuilles épanouies. Les lambris sont chargés d’or et de sculptures, les peintures sont chaudes et éclatantes. Pour suivre la richesse des décors muraux et des plafonds, les meubles sont parés d’or, les sièges sont luxueux et confortables, et apparaît la richesse des marqueteries des ateliers d’André‑Charles Boulle. Cuivre, écailles de tortue, étain et laiton créent des motifs complexes sur fond d’ébène. Jamais le luxe de ces décorations ne fut égalé depuis.

STYLE REGENCE - De 1715 à 1723

Il y a plusieurs « périodes » sous le règne de Louis XV, que l’on peut compter au nombre de quatre, plus ou moins distinctes. Louis XV, encore mineur à la mort de son arrière‑grand‑père Louis XIV, hérite du trône parce que tous les enfants du Roi Soleil sont déjà disparus ; son héritier direct, le duc de Bourgogne, fils du défunt Louis de France (l’un des six enfants du Roi), avait lui‑même succombé trois ans avant son père. Louis XV, âgé de cinq ans et demi, ne peut alors gouverner ; c’est naturellement le régent, Philippe d’Orléans (l’un des neveux du Roi Louis XIV et plus proche parent encore vivant de ce dernier), qui gouverne en son nom. La période qui sépare la mort de Louis XIV et la majorité de Louis XV est appelée Régence. Le style architectural et décoratif en prend le nom également.

Le style Régence s’emploie surtout à assouplir le faste précédent en lui substituant un certain sens de liberté et de fantaisie, marque de ces années‑là. On courbe les formes pour effacer la rigidité de Versailles. Au fond, on ne change pas grand‑chose, car le royaume n’a plus d’argent.

Les guerres et les deuils ont épuisé le royaume ; on aspire à plus de légèreté et de raffinement. Les proportions sont moins écrasantes, le mobilier s’arrondit. Les salons littéraires et musicaux se développent et contrastent avec la pompe versaillaise précédente.

Le destin qu’a pris la France à cette époque aurait dû alerter celle d’aujourd’hui. Louis XIV dépense sans compter : guerres à outrance (Succession d’Espagne, guerre de Hollande, etc.), fêtes, décorations, travaux et aménagements, au point de laisser un pays ruiné en héritage. La dette publique atteint des sommets, environ un milliard de livres tournois, soit près de dix années de recettes fiscales. Philippe d’Orléans, malgré de nombreuses réformes tentées, ne parvient pas à redresser les finances. Il réduit alors le train de vie de la cour, la déplace au Palais‑Royal pour diminuer les frais liés à l’entretien de Versailles, et restreint les grandes fêtes ainsi que les pensions et privilèges des courtisans. Tout un programme qui pourrait donner des idées à nos dirigeants contemporains.

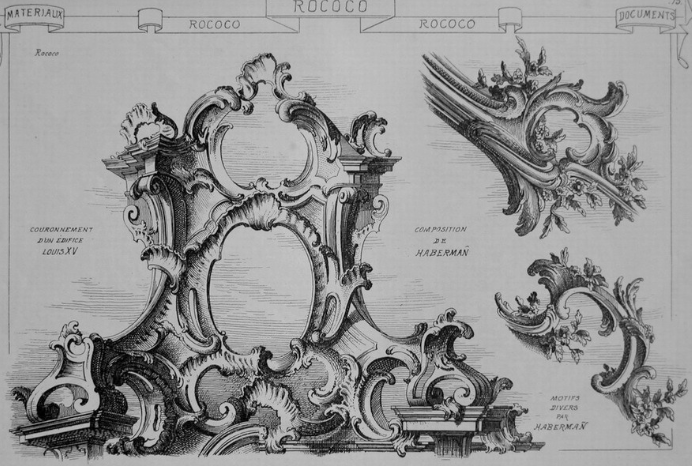

STYLE ROCAILLE OU ROCCO - Au commencement du règne de Louis XV

Ce style apparaît à la mort de Louis XIV. Initié par la régence de Philippe d’Orléans, il atteint son apogée pendant le règne de Louis XV. Son nom est inspiré des ornements imitant les rochers et les coquillages, ainsi que du style baroque soulignant des formes courbes et décoratives, faites de bizarrerie. Il est parfois difficile de deviner à quoi peuvent ressembler ses ornements. Les dorures sont délicates, on utilise des tons pastels : rose, bleu ciel, vert tendre.

STYLE LOUIS XV - De 1715 à 1774

Sous Louis XV, la ligne droite est soigneusement évitée au profit des courbes et des spirales. Chaque artisan a son motif fondamental par lequel il fait dériver son ornementation générale. Parfois ce sont des coquilles, d’autres fois des palmes. Tantôt les panneaux sont peints de scènes pastorales, tantôt sculptés et couverts de quadrillage, de crossettes, de mascarons couronnés de palmettes (tête ou masque sculpté, surmonté d’un motif végétal stylisé en forme de feuille de palmier) et de plumes. Les panneaux de vernis Martin, boiseries recouvertes d’un vernis décoratif destiné à imiter les laques de Chine et du Japon, sont encadrés de sculptures dorées et de guirlandes de fleurs.

STYLE POMPADOUR (Dit aussi LA REINE) - XVIIIe siècle

Dans la période appelée Style Louis XV, la favorite du Roi a également laissé une empreinte dans l’or des palais français. Beaucoup lui attribuent un style Rocaille et Rococo, mais il n’est pas juste de résumer son style à cela. En 1738, on découvre les ruines de Pompéi et d’Herculanum ; s’ensuit un regain d’intérêt pour l’archéologie et l’antiquité. Mme de Pompadour avait un goût prononcé pour cette époque. Les lignes droites sont alors de retour. Les guirlandes et les fleurettes (ornement répétitif de petits motifs floraux stylisés) sont introduites dans la décoration et laissent entrevoir le prochain style. Le style Pompadour est à mi‑chemin entre l’antiquité et le rococo, préfiguration du néoclassicisme.

STYLE LOUIS XVI - De 1774 à 1792

Simple et élégant dans ses formes, le style Louis XVI revient franchement vers les lignes droites. Terminées les arabesques et les formes boursouflées. Terminés les ors et les peintures éclatantes. Ce ne sont plus des tons pastels, des couleurs pâles, des verts d’eau rehaussés d’un filet d’or. C’est le règne des culbutis d’amour roses (fantaisie amoureuse légère), des colombes se becquetant, des bergers et des bergères enrubannés, des trophées d’outils de jardinage, de chasse, de pêche, des flèches, des torches, des pipeaux, des lyres, des chalumeaux, des cornemuses, des tambours et des paniers de fleurs, reliés entre eux par des rubans sculptés ou peints.

STYLE DIRECTOIRE - De 1795 à 1799

Le style du Directoire est une époque éphémère. On y observe encore quelques traces du passage du Roi, dans les cannelures et les colonnes à molet, motif en relief obtenu par une sorte de gravure ou de striure régulière, souvent en croisillons ou en losanges. La mouluration est plate, la décoration blanche, grise ou couleur soufre, rehaussée d’or et de couleurs plus foncées. Les ornements typiques de ce style sont la marguerite, le losange, l’étoile ou bien encore la petite palmette.

STYLE EMPIRE - De 1804 à 1814

Ce style n’a pas duré si longtemps que ça finalement. Il est essentiellement celui de Napoléon Ier. Il respire l’inspiration guerrière et héroïque, clinquante, aux formes sévères et régulières. Sur les murs, le papier peint alterne avec la peinture à la colle qui joue la fresque des ornements en pâte ou en plâtre. Sont représentées des figures de femmes aux ailes déployées : Victoire, Muses, têtes de Minerve, guirlandes de fleurs et de fruits, couronnes et palmettes, trépieds à encens, autels de sacrifices, rinceaux, vases, médaillons peints, carquois, flèches, arcs, caducées, balances, cornes d’abondance, sphinx, chimères, foudres sous aigle impérial. Ces ornements sont réchampis en blanc sur bleu clair, jaune ou vert clair, ou bien encore jaune de Sienne. Enfin, le N couronné et les abeilles impériales remplacent les fleurs de lis et les emblèmes de la royauté disparus.

STYLE RESTAURATION - LOUIS- PHILIPPE, NAPOLEON III - SECONDE EMPIRE

Sous le Second Empire, c’est la débâcle du style Empire. On adapte, on copie, on fait du réchauffé. Apparaît un style bancal, néo‑grec et néo‑romain. Plus rien n’a vraiment d’originalité, et cette période de flottement artistique se situe à l’exacte rencontre de deux modes résolument différents. Une période de transition sans éclat.

STYLES MODERNES de 1889 aux années 30

Né de l’emploi de nouveaux matériaux, le style moderne parut à ses contemporains comme bizarre et barbare ! Il est incontestable que c’est l’Angleterre qui fut à l’origine de son développement. Inspiré déjà par les arts de l’Antiquité que l’on pouvait retrouver chez les Mandchous ou encore les Japonais, apparaissent alors tour à tour l’Art nouveau (ornement végétal) puis l’Art déco (géométrie luxueuse). L’utilisation du fer forgé, du verre et de la céramique apporte la touche reconnaissable de cette période.

Conclusion

Je suis un de ces passionnés qui s’acharnent à lire les ouvrages de ma bibliothèque comme principal support à mes articles. Cela ne fait pas de moi un historien de l’art, mais un érudit compulsif. Je vous invite à faire le voyage en images à travers ce reportage que j’ai réalisé il y a quelques années sur le sujet des styles à travers les âges.

Le travail présenté ici m’a demandé près de deux semaines d’effort pour sa composition. Merci de ne pas le copier. Toute utilisation est tolérée, en échange de la mention écrite du site docteurpeinture.com

Novembre 2025 - Tous droits reservés Docteur Peinture©

Super travail ! Bravo et merci j’ai vraiment adoré cette vidéo . En fait tout votre site est génial et m’aide beaucoup. Vous êtes top 👍